曾經,商業地產風頭正盛,坊間甚至有“一鋪養三代”的說法,一間地段、格局好的商鋪不僅能大幅升值,運營得當還可日進斗金。

而如今,隨著電商的快速崛起,傳統的商業模式被顛覆,商業地產也不復往日風光,庫存高企、人流稀少成了其典型的特征,“一鋪養三代”甚至變成了“一鋪毀三代”。

庫存高企 去化壓力大

隨著商業地產投資熱的退潮,供應過剩的大量商業地產被閑置,高庫存成了其不可避免的困擾。

據《經濟參考報》報道,統計數據顯示,2015年全國住宅、辦公樓和商業用地這三類物業的待售面積分別為45248萬平方米、3276萬平方米、14664萬平方米,根據過去5年的銷售測算,這三類物業的去化周期分別為21個月、46.5個月、54.3個月。也就是說,辦公、商業用地去化周期分別是住宅的2.2倍和2.6倍,兩者的去化壓力遠大于住宅。

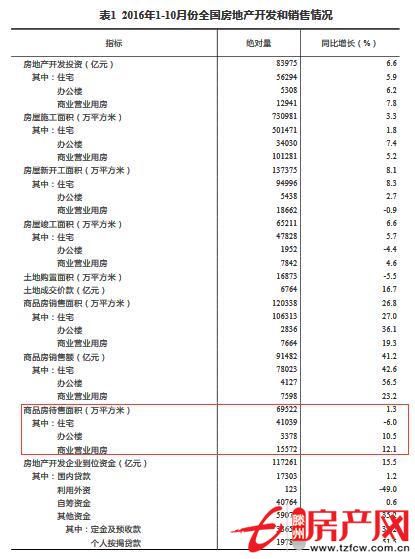

國家統計局11月14日最新公布的數據也同樣顯示了這一現象。2016年1至10月全國辦公樓待售面積同比增長了10.5%,商業營業用房待售面積同比增長12.1%,而住宅的待售面積則同比下降了6%。

當落實到具體的城市時,商業地產的庫存量甚至更加可怕。據《中國經營報》報道,鄭州2015年的商業供求比達歷史新高3.32,全年供應面積190.36萬平方米,同比上漲79.58%,成交面積卻僅57.36萬平方米,同比下降5.38%。同時,辦公用房銷量僅94.85萬平方米,同比下降22.46%。這意味著,僅鄭州一地商業庫存便高達356.38萬平方米,按照目前的速度,去化需要7年。

人流稀少 多家商場歇業

而商業綜合體人流稀少、生意冷清的現實似乎是這些冰冷數字更直觀的現實映射。

2015年,由于經營不善,萬達百貨在全國大規模關店、壓縮經營面積,據多家媒體報道,萬達百貨共關閉了40多家嚴重虧損的門店。董事長王健林曾表示,萬達百貨差不多一半的門店處于經營虧損狀態。

轉入2016年,實體商業蕭條的景象并沒有太大好轉,根據中華全國商業信息中心數據,2016年上半年全國50家重點大型零售企業零售額同比累計下降3.1%,相比上年同期回落了4.2個百分點。

與商業地產運營蕭條相對應的,自然是需求的急劇下降,不少銷售人員表示,這幾年商業地產確實不如前幾年好賣。

政策扶持 新的轉機?

然而,從近日國家發布的相關政策和房企的最新動態來看,商業地產這一尷尬現狀或許將得到解決。

日前,國務院辦公廳發布的《國務院辦公廳關于加快培育和發展住房租賃市場的若干意見》中明確規定,放開商業用房等改建用于租賃。政策的出臺,無疑給商業用地一個向住宅用地轉型的機會,一定程度上有助于緩解商業地產巨大的庫存壓力。

今年國慶期間的調控潮,十余個城市紛紛宣布限購,而大部分城市卻沒有把商業地產列入限購范疇,這在一定程度上也會促使一部分失去住宅購買資格的購房者把目光轉投商業地產。

在政策的利好下,房企的最新動態似乎更是商業地產即將向好的重大信號。近日,包括萬達、萬科在內的多家房企紛紛加碼商業地產。

10月31日,萬科斥資近40億元,正式完成對黑石旗下印力集團的收購,加強布局商業地產領域;萬達集團則表示,2016年以后每年將開業輕資產型萬達廣場超過50個;華潤置地也在謀劃商業模式再造。

新的機遇、新的挑戰,商業地產能否走出陰霾、重現往日繁華景象,還留待市場去進一步論證。